「本ページはプロモーションが含まれています」

最近の日米関税交渉は、その合意内容だけでなく、「合意文書が存在しない」という異例の事態で大きな注目を集めています。2025年7月、日米間の関税交渉がついに決着し、アメリカの「相互関税」や自動車関税を15%に引き下げる一方、日本側は最大80兆円(約5500億ドル)の対米投資を約束するという合意に達しました。しかし、この重要な交渉結果に文書による合意がないことが明らかになり、その法的・経済的影響に懸念の声が上がっています。

本記事では、なぜこのような文書なしの合意が行われたのか、その背景と意味合い、そして今後の日米貿易関係への影響について詳細に解説します。日本企業が今後取るべき戦略についても検討していきます。

「合意文書なし」の異例な状況と背景

国家間の重要な交渉においては、通常、その合意内容を明確にするために詳細な合意文書が作成されます。しかし今回、石破総理は与野党党首会談の場で「紙の形で合意しているわけではない。法的拘束力ある形で署名するものはない」と発言し、野党や国民から強い懸念の声が上がっています。日米関税協議“合意文書なし”「そんな交渉があるのか」野党一斉批判 食い違いに懸念 – 最新の政治ニュース【随時更新】 (ニュース) |

なぜ合意文書が存在しないのか

複数の報道やコメントから、合意文書がない背景には以下のような要因が考えられます。

- 政治的配慮:米国側が国内向けに「勝利」をアピールするため、具体的な数値や条件を明記した文書を避けた可能性があります。日本側も、国内の反発を避けるため、曖昧な表現にとどめた可能性があります。

- 交渉のスピード重視:トランプ大統領の「相互関税」発動期限が迫る中、迅速な合意形成を優先し、文書作成に時間をかけなかった可能性があります。

- 内容の曖昧さ:投資額80兆円の内訳や、それが「出資」なのか「融資」なのかといった詳細が不明確なため、文書化が困難だった可能性があります。

- 将来的な柔軟性:あえて文書化しないことで、将来的な状況変化に対応するための柔軟性を残した可能性があります。

日米間の説明の食い違いとその問題点

合意文書がないことで、日米双方の説明に食い違いが生じています。例えば、米国側は「日本は米国が指定した投資先に投資しなければならない」と主張していますが、日本側はそのような詳細な取り決めについて明確な説明をしていません。また、米国側は日本がアメリカ産のコメの輸入を75%増やすと発表していますが、日本政府はその具体的な数字について言及を避けています。

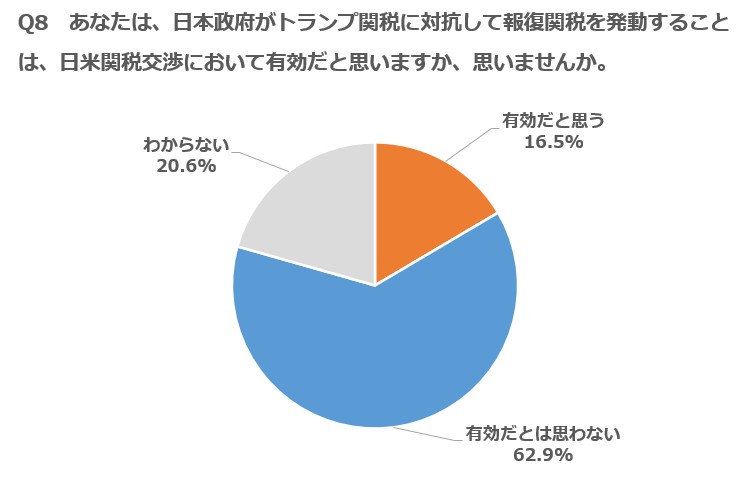

トランプ関税の影響に関する世論調査結果(出典:紀尾井町戦略研究所株式会社)

この食い違いは単なる解釈の問題ではなく、将来的な貿易摩擦の種となりかねません。米国のベッセント財務長官は「日本が合意条件を遵守しなければ関税は再び引き上げられるだろう」と発言しており、何をもって「条件遵守」とするかが文書で明確にされていない状況は極めて危険と言えます。

80兆円投資と関税引き下げの実態

今回の合意の核心となるのが、日本による最大80兆円(約5500億ドル)の対米投資と、アメリカ側の関税引き下げです。この巨額の投資がどのように実施されるのか、また関税引き下げの詳細について見ていきましょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

80兆円投資の内訳と実態

80兆円という巨額の投資について、その具体的な内訳は明らかにされていませんが、現時点で判明している情報をまとめると以下のようになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施主体 | JBIC(国際協力銀行)やNEXI(日本貿易保険)を通じた支援 |

| 資金の性質 | 融資、出資、保証の形態 |

| 出資比率 | 赤沢亮正経済財政・再生相によると「出資は1〜2%になる」 |

| 投資対象分野 | 半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、AI・量子 |

| 利益配分 | 米国9割、日本1割(トランプ大統領の主張、詳細不明) |

注目すべきは、この80兆円が直接的な「投資」ではなく、主に融資や保証の形で提供される可能性が高いという点です。赤沢経済財政・再生相の「出資は1〜2%になる」という発言を踏まえると、実際の政府による直接投資は1.6兆円程度にとどまる可能性があります。

注目ポイント:財政投融資の枠組みを活用することで、この投資は日本の財政赤字には直接計上されません。しかし、国債発行による資金調達となるため、債券市場への影響は避けられません。

関税引き下げの詳細と日本企業への影響

アメリカ側の関税引き下げについては、以下の内容が明らかになっています。

- 「相互関税」は当初予定の25%から15%に引き下げ(発動時期は未定)

- 自動車への25%の追加関税は12.5%に引き下げ(従来の2.5%とあわせて15%)

- 自動車部品も25%の追加関税から引き下げられ、最終的に15%に

- 半導体や医薬品への関税は、将来課される場合でも日本が他国より不利な扱いを受けない

日経平均株価の値動き予測(出典:ダイヤモンド・オンライン)

この関税引き下げは日本の自動車メーカーにとって一定の救済となりますが、それでも15%という税率は依然として高い水準です。また、発動時期が明確になっていないことや、米国側が「日本が合意条件を遵守しなければ関税は再び引き上げられる」と牽制していることから、不確実性は払拭されていません。

経済安全保障面での協力と9つの重点分野

今回の合意では、経済安全保障上重要な「9つの分野」を中心に投資を行うことが明記されています。これらの分野は、日米双方にとって戦略的に重要であり、サプライチェーンの強靭化を目指すものです。

半導体

医薬品

鉄鋼

造船

重要鉱物

航空

エネルギー

自動車

AI・量子

この9分野への投資は、単に関税引き下げの見返りではなく、長期的な日米経済関係の再構築を目指すものと位置づけられています。特に半導体やAI・量子コンピューティングなどの先端技術分野での協力は、中国を意識した戦略的な側面も持っています。

今後の日米貿易関係と予想される摩擦点

今回の関税交渉は一時的な「休戦」に過ぎず、今後の日米貿易摩擦の火種は依然として残っています。特に、合意文書がないことによる解釈の相違や、米国側の「アメリカ第一主義」が続く限り、新たな摩擦が生じる可能性は高いと言えます。

今後予想される貿易摩擦のポイント

今後の日米貿易摩擦の潜在的な要因としては、以下が挙げられます。

- 投資内容の不透明性:80兆円とされる対米投資の具体的な使途や、日本にとってのメリットが不明確なままだと、国民の不満が高まり、新たな摩擦の種となる可能性があります。

- 自動車関税の再燃:今回の合意で自動車関税の発動時期は決まっていないとされており、将来的に再び自動車関税が問題となる可能性は残ります。

- 為替政策:米国が日本の為替政策に介入を強める可能性も考えられます。

- デジタル貿易:デジタルサービス税など、新たな分野での貿易摩擦が生じる可能性もあります。

- コメの輸入問題:米国側は日本がアメリカ産のコメの輸入を75%増やすと発表していますが、この実施状況をめぐって摩擦が生じる可能性があります。

日本の対アメリカ品目別貿易収支(2005-2023年)(出典:Lanes)

特に懸念されるのは、合意の実施状況に関する米国側の「四半期評価」です。ベッセント財務長官は、四半期ごとに日本の実施状況を評価する考えを示していますが、この評価基準や対応方法については明確になっていません。米国側が一方的に「日本は合意を遵守していない」と判断し、関税を再び引き上げるリスクは否定できません。

日本企業に求められる対応戦略

このような不確実な状況下で、日本企業はどのような戦略を取るべきでしょうか。

- リスク分散型のグローバル戦略:米国市場への依存度を下げ、欧州やアジアなど他地域への展開を強化することで、特定国のリスクを分散させる戦略が重要です。

- サプライチェーンの多様化:生産拠点や調達先を複数国に分散させ、関税リスクを軽減する体制づくりが求められます。

- 現地生産の強化:特に自動車メーカーは、米国内での現地生産比率を高めることで、関税リスクを回避する取り組みが必要です。

- 技術革新への投資:9つの重点分野を中心に、日米共同での技術開発や投資を積極的に推進することで、両国の経済関係を強化し、将来的な摩擦リスクを低減させることができます。

- デジタル化・自動化の推進:生産コストを下げ、関税による価格上昇の影響を軽減するため、デジタル技術の活用や自動化の推進が重要となります。

アメリカ関税が日本の貿易に与える影響(出典:貿易ドットコム)

日本政府に求められる対応

日本政府も、今後の日米貿易関係を安定させるために以下の対応が求められます。

- 情報公開と説明責任の徹底:国民に対して、交渉の経緯、合意内容、そして今後の見通しについて、より詳細かつ透明性のある情報提供を行うことが重要です。特に、80兆円投資の内訳については、具体的な根拠と目的を明確にする必要があります。

- 多国間協定の推進:特定の国に依存せず、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)や日EU経済連携協定(EPA)など、多国間での自由貿易協定を積極的に推進し、貿易リスクを分散させることが重要です。

- 国内産業の競争力強化:貿易摩擦に強い経済構造を構築するため、国内産業の競争力強化と多様化を図ることが必要です。

- 対米交渉での明文化への努力:今後の追加交渉や協議の場では、できる限り合意内容を文書化し、法的安定性を確保する努力が求められます。

- 経済安全保障の観点からの戦略的協力:半導体やAIなどの重要分野での日米協力を深め、単なる貿易関係を超えた戦略的パートナーシップを構築することが重要です。

今後の展望

日米関税交渉における「合意文書なし」という状況は、単なる形式的な問題に留まらず、法的・経済的な不確実性を生み出し、今後の日米貿易関係に影を落とす可能性があります。特に、合意の解釈をめぐる日米間の食い違いは、将来的に大きな摩擦を生む種となりかねません。

しかし同時に、この状況は日本にとって戦略的な機会でもあります。80兆円の投資枠組みを通じて、日本企業が米国市場での存在感を高め、重要な技術分野での協力を深めることができれば、長期的には日米関係の強化につながる可能性もあります。

重要なのは、不確実性の高い状況下でも、リスクを適切に管理しながら戦略的に対応していくことです。日本政府は国民への説明責任を果たすとともに、将来的な貿易摩擦に備えた戦略的な対応が求められます。また、日本企業も多様な市場への展開やサプライチェーンの強靭化など、リスク分散型の経営戦略を推進していくことが重要です。

参考文献

- 日米関税協議”合意文書なし”「そんな交渉があるのか」野党一斉批判. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/93dbc533489acecbc7457fbe9ba7d4ea9ed7cdf9

- 「そんな交渉あるのか」合意文書なしに野党が批判 関税で集中審議も. 朝日新聞. https://www.asahi.com/articles/AST7T0J88T7TUTFK011M.html

- 【詳細】相互関税 15%に引き下げ 9分野中心に米に投資. NHKニュース. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250725/k10014874351000.html